民間借貸;職業(yè)放貸;合同無效

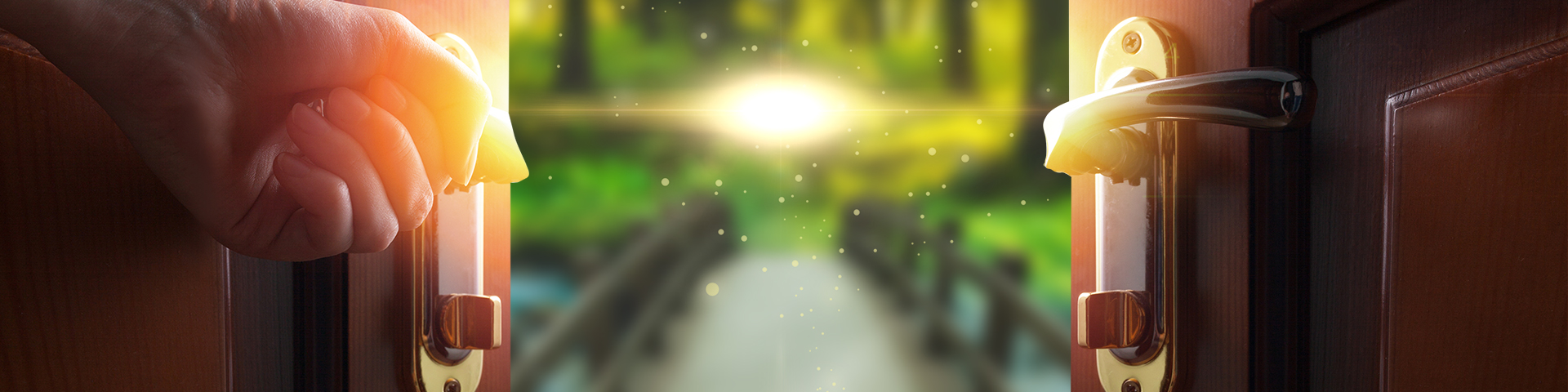

2019年2月,于某向法院提起訴訟,請(qǐng)求張某支付借款本金100萬(wàn)元及利息(按年利率24%計(jì)算,自2018年9月份至實(shí)際給付之日止)。

一審張某沒有請(qǐng)律師,針對(duì)于某訴請(qǐng),一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,于某與張某簽訂的《借貸合同》合法有效,合法的借貸關(guān)系受法律保護(hù)。張某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)償還于某借款本金及利息的民事責(zé)任。

張某不服一審判決,認(rèn)為法院沒有認(rèn)定其已經(jīng)償還利息的金額,想提起上訴。張某來律所咨詢,張健律師經(jīng)過跟張某的充分溝通,了解到該借貸糾紛并不符合普通民間借貸糾紛案件的特點(diǎn),初步判斷有可能是A公司或于某從事非法放貸業(yè)務(wù),違法放貸借款合同無效,出借人在借貸合同中約定的利率標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С帧埬匙鳛榻杩钊耍緫?yīng)承擔(dān)還本付息的義務(wù),目前對(duì)其最有利的策略是把她支付的利息調(diào)整到最低的標(biāo)準(zhǔn)。律師將代理思路跟張某溝通后,開始著手收集證據(jù)。

在二審審理過程中,律師提出一審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,出借人于某未依法取得放貸資格,在一定期間內(nèi)多次反復(fù)從事有償?shù)拿耖g借貸,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成職業(yè)放貸行為。因于某的職業(yè)放貸行為,其與張某之間簽訂的《借款合同》應(yīng)依法認(rèn)定為無效合同。張某應(yīng)當(dāng)返還于某借款本金并按銀行同期貸款利率支付于某利息,張某多支付部分的利息沖抵本金。對(duì)于該主張律師向法院提供了張某的銀行流水、22份裁判文書、數(shù)據(jù)分析表格等材料。

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為,上訴人張某提交的證據(jù),足以影響本案基本事實(shí)的認(rèn)定,裁定撤銷一審判決,發(fā)回重審。

本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問題為張某與于某簽訂的借款合同是否有效?

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》(中華人民共和國(guó)主席令第58號(hào))第十九條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。該強(qiáng)制性規(guī)定直接關(guān)系國(guó)家金融管理秩序和社會(huì)資金安全,事關(guān)社會(huì)公共利益,屬于效力性強(qiáng)制性規(guī)定。

《合同法》第五十二條“有下列情形之一的,合同無效:……(五)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”。

《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十四條 具有下列情形之一,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定民間借貸合同無效:(五) 其他違反法律、行政法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的。

根據(jù)上面的規(guī)定,判斷民間借貸合同效力如何的關(guān)鍵在于查明出借人是否具有未經(jīng)金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的事實(shí)。

在訴訟中,律師為查明案件事實(shí),向法院申請(qǐng)追加收息人劉某、任某、霍某、李某為本案第三人。通過調(diào)查于某及第三人自借款給張某之日至庭審之日止的銀行流水,發(fā)現(xiàn)于某與第三人及案外人多人存在多筆互相轉(zhuǎn)款事實(shí),流水中附言多處顯示借款及標(biāo)注付息人名字。上述流水可以查明組織成員中有些人負(fù)責(zé)出資,有些人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款,有些人負(fù)責(zé)收款,有些人負(fù)責(zé)收息,分工負(fù)責(zé),各司其職。上述銀行流水可以證實(shí)于某、第三人及案外人數(shù)人從事放貸業(yè)務(wù)具有經(jīng)常性、經(jīng)營(yíng)性,對(duì)象不特定性等特征,以獲取高息回報(bào)為目的。不同于普通的民間借貸,為解決資金困難或生產(chǎn)急需偶然為之,并不以此為業(yè)。如果以經(jīng)常放貸為主要業(yè)務(wù),或者以此作為主要收入來源,導(dǎo)致該行為的性質(zhì)發(fā)生變異,質(zhì)變?yōu)槲唇?jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)從事專門放貸業(yè)務(wù)的金融組織,這將嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)金融市場(chǎng),擾亂金融秩序,造成金融監(jiān)管紊亂。

該案在審理過程中,最高院《全國(guó)法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》(第九次)出臺(tái),第53條規(guī)定: “未依法取得放貸資格以民間借貸為業(yè)的法人,以及以民間借貸行為為業(yè)的非法人組織或者自然人從事民間借貸行為,應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為無效。同一出借人在一定期間內(nèi)多次從事有償民間借貸行為的,一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職業(yè)放貸人。”

該紀(jì)要規(guī)定“同一出借人在一定期間內(nèi)多次從事有償民間借貸行為的,一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職業(yè)放貸人。”對(duì)于“多次”的次數(shù)仍然沒有明確,需要司法機(jī)關(guān)在審判實(shí)踐中加以確定。

律師在裁判文書網(wǎng)上查到于某、第三人及關(guān)聯(lián)案外人涉及民間借貸糾紛案件達(dá)22件,其中于某3件,如果法院認(rèn)為于某判例數(shù)量不夠, 那么于某及第三人等人的關(guān)聯(lián)案例數(shù)量足以證明于某系職業(yè)放貸人的事實(shí)。(該觀點(diǎn)與天津高院下發(fā)津高法〔2020〕22 號(hào)關(guān)于印發(fā)《天津法院民間借貸案件審理指南(試行)》的通知中關(guān)于該問題的處理意見不謀而合)為了達(dá)到我方主張借款合同無效的法律效果,律師將該組證據(jù)全部提交給法院。

2020年1月15日,本案最后一次庭審結(jié)束后不久,天津高院下發(fā)津高法〔2020〕22 號(hào)關(guān)于印發(fā)《天津法院民間借貸案件審理指南(試行)》的通知,該通知進(jìn)一步明確了職業(yè)放貸行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及法律后果:

【職業(yè)放貸行為的審查】出借人未依法取得放貸資格,在一定期間內(nèi)多次反復(fù)從事有償民間借貸的,一般可以認(rèn)定構(gòu)成職業(yè)放貸行為。因職業(yè)放貸行為形成的民間借貸合同無效。職業(yè)放貸行為具有營(yíng)業(yè)性和營(yíng)利性。審理民間借貸案件中, 可以根據(jù)出借人在一定期間內(nèi)放貸次數(shù)、同一原告或關(guān)聯(lián)原告提起民間借貸案件數(shù)量、借貸合同約定格式化程度以及出借人是否公開推介、宣傳或明示出借意愿、借款金額和利息等因素綜合認(rèn)定出借人是否具有營(yíng)業(yè)性。同一原告或者關(guān)聯(lián)原告在兩年內(nèi)向全市法院提起民間借貸案件5 件以上,或者出借人在兩年內(nèi)向社會(huì)不特定人出借資金3次以上的,一般可以認(rèn)定出借人的放貸行為具有營(yíng)業(yè)性。借貸合同約定利息、服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、管理費(fèi)、違 約金等相關(guān)費(fèi)用的,或者借款人已實(shí)際支付上述費(fèi)用的,應(yīng)認(rèn)定出借人以營(yíng)利為目的出借款項(xiàng)。

【職業(yè)放貸行為無效的法律后果】民間借貸合同被認(rèn)定無效后,雙方因合同取得的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)予以返還。借款人應(yīng)當(dāng)返還借款本金及占用資金期間的利息損失。利息損失,一般應(yīng)按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算,不能按照民間借貸合同中約定的高額利息標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

庭審結(jié)束后一審法院在本院查詢系統(tǒng)又查詢到代理人無法查到的另外3件涉及于某民間借貸糾紛的調(diào)解案件,總計(jì)于某涉訴6起民間借貸糾紛案件,達(dá)到了天津高院下發(fā)的《天津法院民間借貸案件審理指南(試行)》的通知中規(guī)定的認(rèn)定職業(yè)放貸行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),最終法院支持了律師的代理觀點(diǎn),判決于某與張某的借貸合同無效。

該案件從代理之初,隨著在兩次庭審過程中證據(jù)的不斷的搜集,代理思路也在不斷的進(jìn)行調(diào)整。從主張的A公司職業(yè)放貸→于某職業(yè)放貸→于某等人職業(yè)放貸。律師在代理案件的過程中,不能固化自己的思維,對(duì)案件永遠(yuǎn)保持好奇心,去深度挖掘案件中一切可能對(duì)委托人有利的事實(shí)和觀點(diǎn),在法律的框架內(nèi)最大限度的保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。

張健,天津行通律師事務(wù)所民商部業(yè)務(wù)主任,天津政府法治智庫(kù)專家,南開大學(xué)法學(xué)碩士,中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員,曾任天津市某基層人民法院助理審判員。

@2020 版權(quán)所有:行通律所

津ICP備 11005639號(hào)

公安備案 12010402000900

技術(shù)支持:![]() onnuoIAD

onnuoIAD

電話咨詢

微信咨詢